GCP 国内合宿の活動報告

Aチーム:Locate Wellness

チームについて

私たちLocate Wellnessは医療・ヘルスケアに新しい価値をもたらすビジネス提案を目標として活動しているチームです。このチーム名の由来は、メンバーのみんながチョコレート(chocolate)好きだったので、その英語の綴りを入れ替えて「locate」(見つけると言う意味)、そして医療・福祉を意味「wellness」を組み合わせてLocate Wellnessに決定しました。チームカラーはデイジー(黄色)です。

1日目は何をしましたか?

国内合宿1日目は18時20分から研修が始まりました。高専生はテスト直後でみんな疲れていました。初めはアイスブレイクで他のチームの人と交流することを目的としたビンゴをしました。その後、チーム活動で次の日のフィールドワークの準備を進めました。アイスブレイクでやったビンゴが印象に残りました。このビンゴは質問をビンゴの空欄に入れて、適当に歩いているメンバーにその質問をして、最終的にビンゴを作るというゲームをやりました。これは3日目にもやりましたが、そのときは英語であり、実はこの一日目にやった日本語でのビンゴが重要だとは思ってもいませんでした。

また初日にもかかわらず社会人大学院生のリーダーが仕事のトラブル対応のため、21時すぎの到着になりました。リーダーがいない状況での会議でしたが、高専生のメンバー全員で助け合って、順調に作業することができました。

2日目は何をしましたか?

2日目は朝にアンケートの準備、昼に街頭アンケートを行いました。今まで作ってきたオンラインでのアンケートが予算の関係で使えなくなったことが分かり、急遽、別のサービスで作り直すことになりました。そのサービスにアクセスするQRコードを印刷した紙とインタビューシート、シールアンケートの台紙を作成しました。その後、必要なものをもって、まずはアンケートの練習をしました。ホテルの職員さんや先生などを相手に練習させていただきました。その後、11時30分ごろにホテルを出ました。研修センターを出たあと、チームメンバー全員で、北千住でご飯を食べました。魚定食や鶏揚げ定食を食べました。おいしかったです。先生方も一緒にご飯を食べて、仲良くなれたと思います。先生がシンガポールのことをたくさん教えてくれたので、前よりも渡航することが楽しみになりました。食事後、アンケートは日比谷公園で行いました。天気は快晴、熱中症に気を付けながらアンケートを行いました。日比谷公園では音楽フェスが開催されていて、人がたくさんいました。断られることもありましたが意外とアンケートに答えてくれる人が多く、驚きつつもありがたいと思いました。夜はアンケート結果の集計、パワーポイントの役割分担を行いました。

3日目は何をしましたか?

国内合宿3日目のメイン活動は、6月22日(土)に予定している中間発表に向けたプレゼンテーションの演習でした。2日目までに実施したフィールドワークの結果を踏まえて、合宿前に自分たちで考えていた仮説が合っているのかをみんなで議論しながら、各自で前の晩に決めた担当パートの作業を進めていきました。朝から講堂に缶詰めで作業をし、発表順に関わらず資料の締め切りは13時!時間に制限がある中、各々が自分のすべきことを見つけ出し、午後の発表に向けて黙々と資料作成を行っていました。ルール通りに提出するために締切間際はみんな見たこともないくらい集中し、見せるための資料だけでなく、必要に応じて読む原稿も用意するなどの工夫を重ねていきました。発表はまだ粗いところをたくさん残す結果となりましたが、他のグループとの質疑応答も含めて活発な議論ができました。 試験明け、膨大な量のレポートを各自抱えていたにもかかわらず、ようやったなと思います。どうやら今夜も徹夜をしなければいけないようです。忙しくも楽しい時間を過ごせたことをうれしく思います…うん!Bチーム:STARS

チームについて

私たちのチームは、未来の自由な暮らしを守る、災害に負けないまちづくりの提案を目指して活動しています。国内合宿では、「高齢者は水害が不安で安心して暮らせないといけない」という仮説の検証のために、調査を行いました。初日の活動

18時20分頃、午前中のテストを乗り越え、チームメンバー全員が 研修所 に集合しました。初日の活動では、明日のフィールドワークのための質問の整理をしました。大まかにどのようなインタビューや質問をするかは考えていたので、インタビューに使う道具の製作や、課題について問題分析も行う予定でした。しかし、質問を聞く順番の整理や、質問の追加、削除に多くの時間を使ってしまい、明日への準備や問題分析を行うことができないまま、時間制限である 22 時を迎えてしまいました。そのため、 22時以降も、LINE で話し合い、明日の活動を決めました。

2日目の活動(午前)

シールアンケート用のボードの作成を行いました。また、ハザードマップの印刷を行ったり、記録用のシートの印刷を行ったりしました。11 時過ぎに研修センターを出発しました。研修センターを出発し、通りすがりの高齢者の方々にインタビューを行いました。2日目の活動(午後)

午後からはチームを2つの班に分けて行動しました。1つ目の班は、汐入周辺でインタビューをし、その後、隅田川を渡り聞き込みをしました。その時にお話を聞いた高齢者の方々は全員マンション住みで、私たちが想定していた「不安がある」とは異なる意見が得られて、とても有意義なインタビューをできました。

2つ目の班は、南千住の駅近くのLaLa テラスなどでインタビューを行いました。物理的に距離が近い地域でも災害に対する意識が異なっていることがわかり、活動を行う上で有意義な情報を得ることができました。

2日目の活動(夜)

16時30分 頃に研修所に戻り、フィールドワークの活動記録をまとめ、次の日のプレゼンテーションに向けてパワーポイントの作成を開始しました。今日は約 8 ㎞も歩き、最高気温は 28℃でした。初めて知らない人に話しかける体験もし、精神的にも身体的にも大きな負担があったと思います。それでも、メンバー全員で協力し、課題を定義するところまで進めることができました。3日目の活動

朝から午後のプレゼンテーションに向けてプレゼン制作をしていました。中には、前日に少し準備している人もおり、比較的順調に進みました。しかし、時間管理を失敗してしまい、提出時間残り 1 分となってしまいました。午後から各班の発表がはじまり、私たちの班は 5 番目でした。発表では、初日の フィールドワーク の内容から得られたことやその考察、シンガポールでの活動の展望について報告しました。ただ、またもや時間管理をミスしてしまい、大幅に発表時間をオーバーしてしまいました。この反省を踏まえて、中間発表に向けて、プレゼンテーションの改善に活かしていきたいです。

Cチーム:山田銀河団✦

テーマ「広げよう、宇宙利用の輪」山田銀河団✦では「広げよう、宇宙利用の輪」ということをテーマに掲げて、活動をしています。国内合宿では、三菱みなとみらい技術館を訪問し、自分たちで館内を見学し見学前と見学後の感じたこと、興味を持ったことなどの違いを記録して、同じく来場者の方々に興味を持ったことなどについてインタビューを行いました。

これまでは

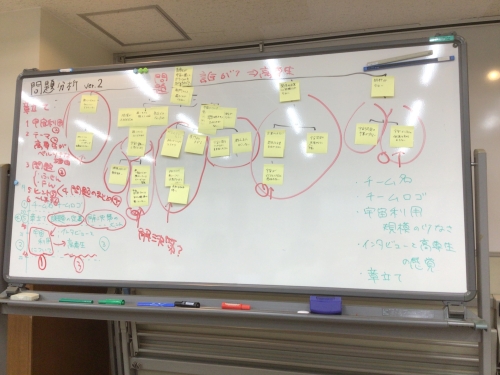

私たち山田銀河団✦は、今回の国内合宿に向けて、宇宙利用の輪を広げるためには誰を対象としてどのようなことをするのかを知る必要がありました。そのため、宇宙利用や宇宙開発に生じている問題などを調査して、付箋を使い、問題分析のための樹形図を作りました。その結果、宇宙に関する知識を持っているのに、宇宙利用などを行う企業に就職していない、ポテンシャルを生かし切れていない高専生を対象とすることに決めました。それをもとに、高専生の現状の調査をしたり、一般の方々の宇宙に関する認識を調査したりする、国内合宿に挑みました。そのほかにも、海外研修に向けて、各々で英語のレッスンを受けたりして、シンガポール渡航に向けて準備を進めています。国内合宿

国内合宿は6月7日から6月9日の二泊三日でフィールドワークを行い、フィールドワークで分かったことや今後の方針などの発表を最終日に行いました。初日は、体調不良によりメンバー6人の中の1人が欠席してしまい、メンバー5人でのスタートとなりました。メンバーが1人いない中でしたが、2日目のフィールドワークに向けた調整や予定の確認等を行いました。そして、高専生は前期中間試験が終了した直後で、みんな疲れきった中での活動でしたが、無事に初日を終えることができました。

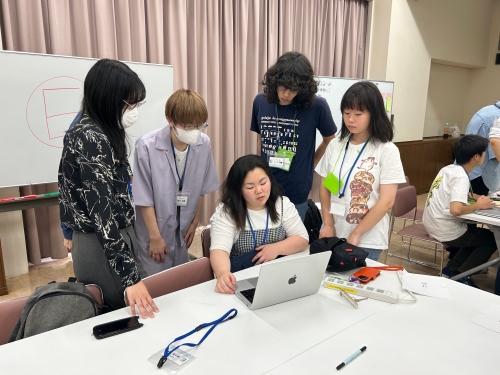

2日目は、体調不良で欠席していたメンバーの体調が回復し、お昼から合流できることになりました。そんな中、広報記事を書いている私は、朝寝坊をして朝食の時間を逃していました。朝の活動では最終調整や予定の確認などをして、横浜みなとみらいに向けて出発しました。お昼ご飯を食べる段階で、体調不良で欠席していたメンバーと合流して、三菱みなとみらい技術館に向かいました。技術館は主に、陸ゾーン、海ゾーン、空・宇宙ゾーンの三つに分かれており、主に空・宇宙ゾーンを中心に見学し、ロケットに関する映像資料などを視聴しました。1時間ほど見学をした後、宇宙についてのイメージや、思いつく身近な宇宙利用についてなどの質問を来場者、合計10 組の方々に行いました。

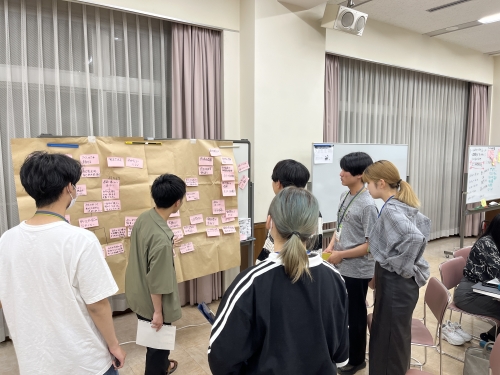

フィールドワークを終えた後は、もう一度、問題分析のための樹形図を作り簡単なグルーピングをして、国内合宿の発表に向けて、今後の予定を立てました。スライドに書くことの整理や、チーム名、チームロゴ、今後の方針などを話し合いました。

国内合宿最終日である3日目は、朝から発表する際に使用するスライドの作成やリハーサル等を行いました。スライドの作成に手こずってしまい、終始パソコンに向かいながら作業をしていました。最終的にはスライドも完成して、発表することができました。しかし、発表をしたことによって改善点や新たな発見などが出てきました。

今後の活動

今後は、夏に海外研修としてシンガポールへ行きます。シンガポールの宇宙開発などを調べて、シンガポールでの計画などを立てていき、国内合宿で得た結果と海外研修で得られる結果をまとめ、11月に行われる最終報告会に挑みたいと思います。

▲技術館でのインタビュー

▲国内合宿で作成した樹形図

Dチーム:HELLO WORLD

チームの概要

私たちのチームは「HELLO WORLD」と言います。私たちは「グローバル人材を目指して」というテーマで活動をしています。皆さんは、「グローバル人材」と聞いて、何を思い浮かべますか?私たちのチームが考えているのは、「海外の人との関わりを理解している人」「実際に関わり合うことができ、それを主体的にできる人」です。

現在、日本では「グローバル人材」が不足しています。なぜ必要とされているかというと、主に海外が身近になったためです。企業の海外進出はもちろん、国内での外国人労働者など、「グローバル人材」が必要となっている現場は無数にあります。それを解決するため、今回このテーマを選びました。

国内合宿の活動

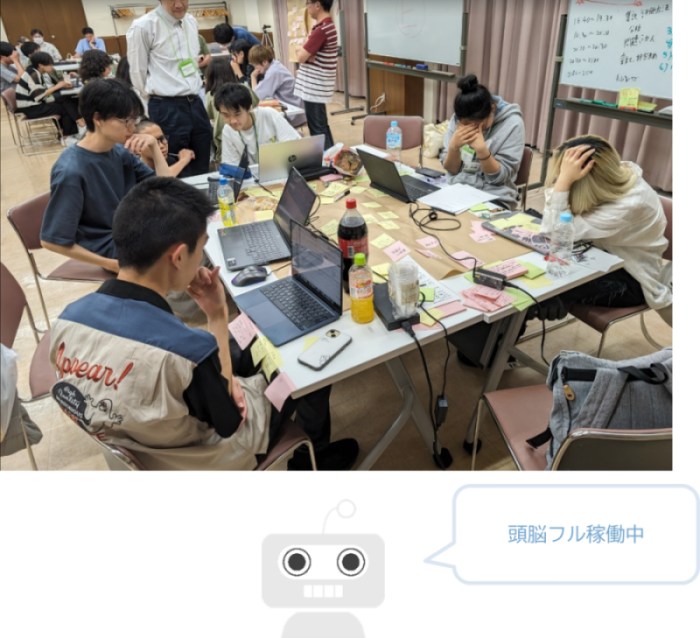

国内合宿の1日目と2日目は自分たちが決めたテーマでどういうところが問題になっているか、解決すべき課題は何かを考えました。本来、国内合宿では仮決めした課題が本当に問題になってるかを検証するためや、いろんな意見を聞くためのフィールドワークをします。しかし、私たちのチームはまだ課題がはっきりしていなかったため、テーマをもう一度考えながら、みんなで意見を出し合いました。メンバーのひとりでも、十分に理解できなかったら、もう一度みんなで考えてみたり、話し合ってみたりして、妥協点を探しました。3日目は中間発表会の準備およびプレゼンテーションを行いました。時間が限られているのでその時間内に決めることは大変であることに気づきました。国内合宿でがんばったこと

私たちはインタビュー前にグローバル人材とは何か、グローバル人材になりたいのになれていない人はどのような人なのかの考察をしました。また、インタビュー後に分かった結果を比較し、どう発表するかを話し合いました。特にグローバル人材の定義となりたいのになれていない人がどんな状況の人なのかが中々まとまらず、話し合いを重ねていきましたがチームメンバーの顔の表情にも疲れが見えるような場面もたくさんありました。それでも、国内合宿の解散前の振り返りでは、チームメンバー全員でよかったことや、頑張ったことをお互いに拍手しながら、努力をたたえ合うことができました。

おもしろエピソード

眠い目をこすりながら参加した合宿2日目の朝のアイスブレイク!行ったゲームは「私は誰でしょうゲーム」でした。背中に生き物の名前が書かれた紙をつけて、他の班の人に背中の動物の特徴を聞き、YesかNoで答えてもらい、その情報から背中の動物を推理するというものでした。順番に班員にはられていく紙には、キツネやカメなど普通の動物がはられていく中、目を引く紙がありました。ティラノサウルスです!みんなが動物と聞いて今存在している生き物を連想していましたが、すでに絶滅しているティラノサウルス!わかるわけがない!答えがティラノサウルスの班員の質問も虚しく、解答を外し撃沈していました。

今後の活動について

今回の6/7(金)~9(日)のTKCでの合宿は、とてもとても長い二泊三日になりました。(本当に大変で)今までの研修や、オンラインミーティングでたくさん話してきたことを、この合宿でうまく収束させることができました。また、インタビューを終え、自分たちの、課題に対する考えが、どこが正しくて、どこが間違っているかを知ることもできました。ここからは、チームの方向性に沿った、私たちならではの解決策を考えていこうと考えています。

Eチーム:Math がんばり Math

はじめに

グローバル・コミュニケーション・プログラム(GCP)とは、学生がグローバルビジネスの課題に挑戦するプログラムです。私たち「Math がんばり Math」は、「数学」をテーマに活動しています。日本の学生は、国際的な学力調査である PISA(Program for International Student Assessment)において、数学の得点が非常に高い水準にあり、OECD 加盟国の中で上位に位置しています。しかし、同じPISA 調査によると、日本の学生の約半数が「数学が苦手」と感じており、これは他の高得点国と比べても高い割合です。この背景から、私たちは「数学嫌いをなくす」ことを目標に活動を始めました。

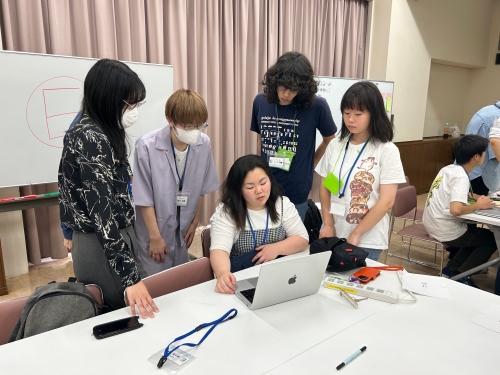

6月7日(金)から6月9日(日)の 3日間、国内合宿を行いました。以下、その内容です。

[1日目]6月7日(金)

1日目は、2日目の現地調査に向けての計画を立てるための準備を行いました。まず、対象者を決定することから始めました。私たちは「文理選択で悩んでいる高校生」を対象にしました。なぜなら、「数学が苦手で文系を選んだが、実は理系分野に興味があるという人」がいるのではないかと考えたからです。この仮説を立証するための質問内容やアンケートの作成に取り掛かりました。具体的には、以下のような項目です。

- 文系ですか?理系ですか?

- 文理選択する際に、何か悩みや迷いはありましたか?

- 具体的にはどんな点で悩んでいましたか?

- なぜその進路を選んだのですか?

- 理系の分野に興味はありますか?

[2日目]6月8日(土)

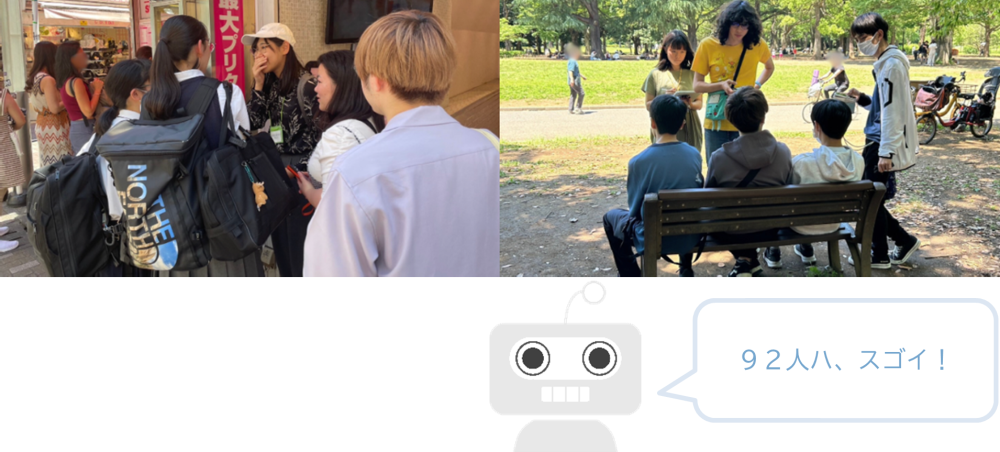

2日目はいよいよ現地調査を行いました。竹下通りでアンケートを実施し、2つのチームに分かれて行動しました。合計 20 人の高校生にアンケートに回答してもらいました。さらに、SNS を通じてもアンケートの回答を募集し、合計 92 人の方にアンケートにご協力いただきました。

調査の結果、文理選択で文系を選んだ人は、理系を選んだ人と比べて「数学が苦手」や「興味がない」というマイナス意見が多いことが分かりました。この点は予想通りであり、現地調査でも同様でした。

しかし、本当の目的である「数学が嫌いで文系を選んだが理系に興味がある」人は意外にも、現地調査ではわずか 1 人であり、SNS でも半数に満たない結果でした。そのため、私たちの仮説が外れたことになり、どうすれば良いかわからなくなってしまいました。

結果として、「理系分野に興味を持っていないことが問題なのではないか」という結論に至りました。さらに、現地調査で「文系に進んだ高校生の中で、親に裁判所に連れて行ってもらった経験から裁判に興味を持ち、将来は裁判官になりたい」と話す人がいたことから、「興味を持つことが大事だ」という気づきもありました。

このような結果から、「数学に興味を持ってもらう」ということをテーマに活動していくことになりました。

しかし、本当の目的である「数学が嫌いで文系を選んだが理系に興味がある」人は意外にも、現地調査ではわずか 1 人であり、SNS でも半数に満たない結果でした。そのため、私たちの仮説が外れたことになり、どうすれば良いかわからなくなってしまいました。

結果として、「理系分野に興味を持っていないことが問題なのではないか」という結論に至りました。さらに、現地調査で「文系に進んだ高校生の中で、親に裁判所に連れて行ってもらった経験から裁判に興味を持ち、将来は裁判官になりたい」と話す人がいたことから、「興味を持つことが大事だ」という気づきもありました。

このような結果から、「数学に興味を持ってもらう」ということをテーマに活動していくことになりました。

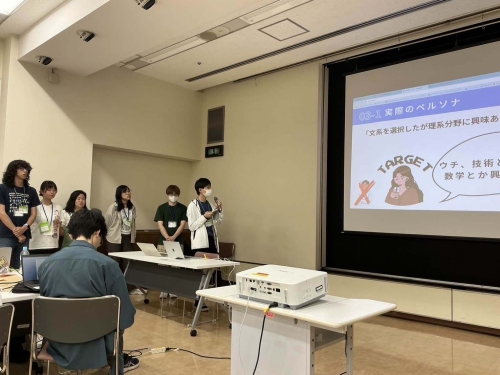

[3日目]6月9日(日)

国内合宿の最終日には、私たちのプロジェクトの成果を発表しました。その後の質疑応答では、意外な視点や新しい考え方が出されました。特に、「理系と文系に分ける必要があるのか」という質問は興味深いものでした。この質問を通じて、私たちは新たな視点を得ると同時に、プロジェクトの方向性を見直す必要性を感じました。今後は、質疑応答で得た意見やフィードバックを踏まえて、プロジェクトをさらに改善していきたいと思います。

最後に

この 3 日間は本当に大変でしたが、その中で得た貴重な経験や学びは計り知れません。現地調査や質疑応答を通じて、新たな視点や考え方を得ることができました。また、議論を通じて、自分たちの仮説やアプローチに対する疑問や改善点が浮かび上がりました。これらの経験を大切にし、今後も継続的な改善と成長を目指していきます。最後に、この合宿の成功には先生方のご支援とご指導が欠かせませんでした。心から感謝申し上げます。

Fチーム:Cat Hood

チームについて

私たちのチームは、高校生が目指したいキャリアを主体的に定めることができるようになることを目指して活動をはじめました。国内合宿でついにFチームのチーム名がCat Hoodに決まりました。由来は猫かぶりとCat foodをかけて決まりました。チームロゴはcat HoodのRちゃんがデザインしてくれました。

1日目

チーム活動1日目はアイスブレイクのピープルビンゴから始まりました。初めて話す人も多く、とても緊張しましたが、メンバー全員が活発に参加していました。次にシンガポールで行うウェルカムパーティーの日本紹介、学校紹介、交流会のチーム分けを行いました。次に、DCONに参加したtechnology七福神の3人のプレゼンを聞きました。GCPのフィールドワークにも、とても参考になるお話を聞くことができました。また、発表してくれた3人のうちのひとりがCat Hoodのメンバーなのでとても心強いと感じました。2日目

2日目は翌日の成果発表に向けてプレゼンの準備などをしました。本来2日目はフィールドワークをメインにする日でしたが、我々Cat Hoodは今までの議論が整理できず、振り出しに戻ってしまったので、問題定義からやり直しになってしまいました。先生方の助けもあり希望が見えてきて、かなり前進したものの夕方になったら、議論が煮詰まってしまいました。

さらに、チームメンバーの一人がGCPで忙しいのにも関わらず明日までにやらなければならない課題があることが判明し、絶望…