篠﨑さんインタビュー(令和4年1月)

篠﨑さん

平成27年度 本科 医療福祉工学コース卒業

軟式野球部所属

現在 千葉大学大学院 融合理工学府 基幹工学専攻医工学コース 博士後期課程

同大学 フロンティア医工学センター 技術補佐員

令和4年1月インタビュー

篠﨑さんは、平成27年度に医療福祉工学コースをご卒業されました。本校卒業後は、千葉大学 工学部 メディカルシステム工学科(現在:総合工学科 医工学コース)へ編入学し、千葉大学大学院 融合理工学府 基幹工学専攻 医工学コース 博士前期課程を修了、電子部品メーカーで研究員として活躍された後、同大学大学院の博士後期課程へ再入学し、日々、医工学に関する研究に取り組まれています。

アカデミックとビジネス、両面での研究を経験された篠﨑さんに産技高専時代のことやこれまでの経験、将来の夢などについてお話を伺いました。

※上写真

左:千葉大学 フロンティア医工学センター 中口 俊哉教授(篠﨑さんの現在の指導教員)

右:篠﨑さん

産技高専を志望した理由はなんですか。

父親が電気工事士として働いており、中学生の頃から現場を手伝うことがありました。父親の働く姿を見て、「人の為に役立つ技術者ってかっこいい!」と憧れたことがきっかけで工学を学べる学校への進学を目指しました。工業高校でも工学を学ぶことは可能ですが、設備の充実度が高く、博士号を取得されている先生方から専門性の高い指導を受けられる点に魅力を感じ、産技高専を志望しました。荒川キャンパスは自宅からも近く、荒川キャンパスの前身校である航空高専は地域の誰もが知っている学校だったため、安心感もありました。医療福祉工学コースに進んだ理由はなんですか。

正直、「医療」というワードのかっこよさに惹かれたことも理由ですが、将来、「医療福祉」という人と密接に関わる分野の技術者として「人の役に立ちたい」という強い志があり、医療福祉工学コースに進学しました。

中学校までの授業と比べて違うと感じたことはありますか。

また、先生が授業中にされる雑談も学びにつながる面白いお話ばかりでしたね。先生によっては雑談がテストに出ることもあったので、一言一句聞き逃すまいと必死でした。高専での授業はどれも本当に面白くて、全く眠くならなかったです。

高専での勉強はやはり大変でしたか。

昔から理数系科目が得意だったのですか。

産技高専時代で印象に残っている授業や学びはありますか。

「自分で考えて行動する」という産技高専の教育方針が今の研究生活に活きています。新しい実験を試す時に「自分でつくる」という発想がないと研究はなかなか進みません。「こんな装置があればスムーズに研究を進めることができる」という気づきや、新しい研究に踏み込むファーストステップの軽さは高専での経験によって身に付いた力だと思っています。

産技高専時代に印象に残っている教員はいますか。

現在は退官されていますが、卒業研究の指導教員だった降矢 典雄先生です。高専2年次の実験実習の担当教員でもあったのですが、当時、とても不器用だった私は授業時間内に課題を終了することができませんでした。先生は、授業終了後も私の実習が終わるまでずっと隣で教えてくださり、博士号も取られているような威厳のある先生が優しく親身に接してくださることが本当にありがたく、感謝しきれません。降矢先生の下でもっと学びたいと思い、降矢研究室を選びました。高専時代に思う存分、研究にのめり込むことができたのも降矢先生のおかげです。現在の研究活動においても、降矢先生にご教授いただいた研究に対する姿勢が私の骨格となっています。

もし、また中学生に戻れたら進学先は産技高専を選びますか。

また選ぶと思います。もう一度、高専で学びたいという気持ちももちろんありますが、高専から大学へ編入学したからこそ密度濃く多くのことを学べたと感じています。私の場合は、大学編入学後、高専の授業との単位互換があっても、他の学生よりは履修しなければならない授業が多く、日々忙しくしていました。あまり遊ぶ時間はありませんでしたが、高専時代から編入学後も好きな分野を思う存分学べたので、充実度や満足度がとても高かったです。

ただ、普通高校からの大学進学も悪くないと思います。私には高専がとてもマッチしていましたが、どうしても学ぶ内容も進路も工学分野に特化してしまうので、普通高校に進学し、じっくり自分のやりたい分野を見極めるのもよいと思います。

高専時代にやり残したことはありますか。

電気インピーダンスCT(EIT)とはどのような研究でしょうか。

企業ではどのような業務を担当されていましたか。

電子部品メーカーの研究員として、倉庫などで使用される自動搬送車の駆動回路の設計開発、EMC(電磁両立性)を測定する業務に携わっていました。日本産業規格において機器は電磁的な干渉を受けないように、あるいは受けても正常に動作する(両立する)ように設計、製造されていなければならないと定められており、製造された機器が定められた基準を満たしているか検査する業務に従事していました。

企業に勤めた後に博士後期課程に再入学した理由は何ですか。

実は、博士後期課程に進学することは博士前期課程の時から考えていました。自らのステップアップとして企業での研究を経験することにより、大学院などのアカデミックな研究の場に戻った時に活かすことができますし、将来は教鞭と執りたいと考えており、学生へ指導する際にもアカデミックな研究と企業での研究の違いを自分の経験として話せるようにしたいという思いがありました。企業での研究経験は1年未満と短く、もう少し経験を積んでから退職することも考えましたが、新型コロナウイルス感染症拡大が大学院に戻る決意を早めたきっかけになりました。日々、戦場のような医療現場で心身を削りながら働く医療現場の方々を見て、医工学を学んだ人間として、工学の視点からサポートしたいという気持ちが益々強くなり、退職と博士後期課程への再入学を決意しました。

将来は、教鞭を執りながら、過酷な医療現場で働く医師や病気に苦しむ患者の双方を技術者として支援していきたいと考えています。

なぜ千葉大学への進学を選んだのですか。

千葉大学は附属病院があり、研究面においても連携体制が確立されている点が魅力的でした。新型コロナウイルス感染症によって世の中は大きく変化し、こんな世の中だからこそ、以前にも増して工学と医療の連携が重要であると感じています。工学と医療は異なる学問分野ですが、千葉大学では工学部と医学部が協力し合い、より良い医療の実現に向けた研究を推進しています。現代の日本には工学と医療の中間を担う医工学の知識を持つ技術者は多くありません。まずは、私が双方の架け橋となれるよう日々、研鑽を積み、将来的には医工学を学ぶ人材を育てる活動も積極的に行っていきたいと考えています。現在はどのような研究をされていますか。

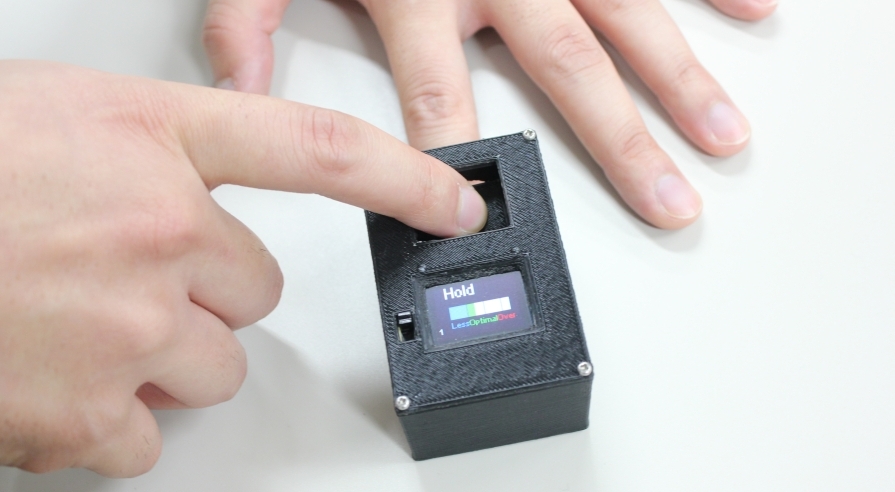

千葉大学医学部附属病院の救急科の医師と共に爪床圧迫テスト定量化装置の開発を行っています。

災害現場や事故現場では、指先や足先の血流状態を調べる爪床圧迫テストを行い、医療提供の優先順位を決定するトリアージを行います。現在、爪床圧迫テストは目視で行われているため、診断結果が測定者(医師)の経験に依存してしまうという課題があり、医師と患者の双方にとって良くありません。私はその診断を定量化できる装置の開発を行っており、現在は実用化に向け、臨床実験等を行っています。

<開発中の爪床圧迫テスト定量化装置>

フロンティア医工学センターでの技術補佐員はどのような業務を行なうのですか。

技術補佐員は、センター内で研究補助をする非常勤職員で幅広い業務を担当します。例えば、外部企業から委託された製品の光学特性測定業務やフェローシップ事業に関するHP作成等の技術的なサポートから、フロンティア医工学センター主催イベントの運営補佐等の事務的なサポートも行います。

研究活動をするうえで大切にしていることはありますか。

「誠実であること」と「面白さを伝えること」を大切にしています。医工学分野の研究は多くの方の協力が必要です。臨床実験を行う際には、もちろん医師や患者の方々の協力が不可欠ですし、患者様で実験する前には健常者で実験する必要があるため、研究室の仲間に協力をお願いすることもあります。これも高専の降矢先生からの教えですが、当たり前と思わずに皆が「協力してくれている」ということをきちんと理解し、謙虚な姿勢で誠実に研究にあたっています。

また、マイペースに自分の殻に閉じこもって研究することも楽しいですが、そればかりだと後輩たちに何も刺激を与えられませんし、工学は一見、難しくマニアックに見えて近寄りがたいかもしれませんが、触れたことや見たことがないというのはもったいないと思います。自分がその面白さを見せたり語ったりすることで、少しでも興味を持ってもらいたい、工学に触れるきっかけを提供したいと考えており、面白いと感じたことは誰かに伝えることを大切にしています。後輩たちが私の発言を「あいつが言ってたことすげー面白いじゃん!」と思ってくれて、何かを知るきっかけにしてくれたらいいなと…。自分も研究を楽しみながら誰かにもその楽しさをシェアしていきたいですね。

今後のキャリア展望や夢を教えてください。

教鞭を執りながら研究を続け、私が高専時代に降矢先生に憧れたように、今度は自身が憧れてもらえる存在になりたいです。現在、日本は世界に比べると博士人材が減少傾向にあり、教員自身が楽しみながら学生へ研究の面白さを伝えられていないことも少なからず影響しているように感じているので、一人でも多くの学生が研究者を目指したいと思ってくれるような環境づくりにも貢献していきたいと考えています。

最後に受検生や在校生に向けてメッセージをお願いします。

学生生活を通してたくさんの壁にぶつかり、逃げたくなるかもしれませんが、自分なりに乗り越えていってください。乗り越える速度は人それぞれなので、周りが早くても自分のペースで焦らずゆっくりでいいんです。乗り越えた経験が自分の財産になるので、今は未来の自分のための充電時間だと考えてほしいですね。先生が与えてくれた試練やチャンスはどんなに小さなことでも挑戦してみてください。それが積み重ねとなり、自分の血肉となります。

今の私があるのは産技高専の降矢先生をはじめとする先生方や家族のおかげであり、自分が思っている以上に周りの人に支えられていることを忘れないでほしいです。例えば、家に帰るとご飯が準備されていたり、洗濯が終わっていたり。研究や受験勉強に熱中できるのも周りの人のサポートのおかげです。

また、学生は時間がたくさんあるので、ただ浪費するのはもったいないです。自由に好きなことを学べる時間はとても貴重なもの、これは企業での研究を経験したからこそ本当にそう思います。

あなたにとって産技高専とは?

「学ぶ」を深く考えることが出来る場所

学業だけでなく、人として大切なことをご教示いただきました。